自从把做笔记的设备从arm的iPad Pro换成x86的Surface之后,我头一回体验到了电源管理精打细算的紧张感——任何正在运行的程序都有可能使电脑的续航雪崩;一开始我以为出这种问题的原因是处理器制程的原因,毕竟我的iPad在高负载下也不省电,但surface光亮个屏幕都能疯狂掉电就不应该了吧?

当时正值入学的第一年,课程排的还比较满,一天最多能有40*9=360分钟,6个小时的课,虽然要用到电脑的时候可能只有4个小时左右,但能确定的是正常情况下我的surface pro5百分百撑不过4小时,且有任何负载都上不了3个小时。

后来我换成了surface book2,一台电池更大的机器,但厚度和重量增加了太多,甚至还有降频门,续航倒不见涨多少,而且由于“好吃懒做”的独显以及主机底座分离的设计,它的续航本应该表现更好。

再往后就换成了我这台Surface laptop3,续航大致和正常工作的Surface book3差不多,性能因为有主动散热而更加强大,最重要的是轻薄很多,不再是带着一个只会发热的铁砧了。

就这样我使用原厂的电源管理用了一年,大部分时候用到下午就没电了,半途要找地方充电的体验着实不好。

经过一番调查,Windows的电源管理可能成为了最大的罪魁祸首。

近年来x86阵营的芯片普遍倾向于提升频率来换取更好的流畅性,而经常会忽略掉功耗,导致激进的电源策略使本来小几瓦就能完成的任务使用了十几瓦去完成。

传统减少芯片功耗的一种方法是降压,即减少CPU达到目标频率需要的电压从而降低功耗,此方法减少了总体的功耗,但依旧没法解决短时间低负载任务使用高频完成的问题。

还有另一种方法,即降低PowerLimit,也就是俗称的PL1、PL2功耗墙,或者降低CPU睿频的时间,但这又会导致峰值性能的总体下降。

所以最适合的方法其实是改变CPU对于负载的调度策略,从而达到更加智能的省电。

直到某一天在b站看到一个关于Windows电源调度的文章,才发现原来每台电脑都能有如此详尽的电源设定。

Windows本身的电源选项有很多被隐藏了,因此需要使用一个叫做“PowerSettingsExplorer”的软件,能使用户获取隐藏选项的控制权。

接着就是一些跟随文章的设定,照搬就能完成。

大体上就是使CPU的调度尽可能快速,高负载时迅速提高频率,一旦负载降低就立马回落到尽可能低频。

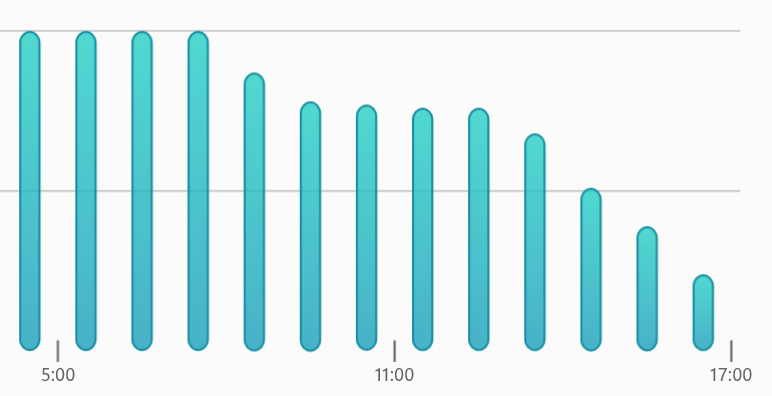

在此之前我用Aida64对笔记本的封装功耗进行了一下测定,闲置状态下大概有2-3w的功耗,在进行电源设定之后,这个数值降到了1w附近,有时会窜上2w,大部分情况下是比默认功耗更低的;使用体验上没有啥可见影响,但续航却是实打实提升了,虽然达不到质的飞跃,但至少可以稳定比设定前多出2个多小时续航,终于能够让我不充电用一整天了。

要说缺点还是有的,那就是电脑失去了快速启动功能,每次按下电源键都会使电脑进入类似休眠的模式,即不丢失数据的关机,但代价是启动需要比之前多得多的时间,其实正常来说不是什么大问题,但Surface laptop3的电源键在Del键左侧,且大小键程触发力度完全一致,我不止一次想按Del键结果按成了电源键,致使我对着全黑的屏幕干等半分钟。

总而言之,体验还可以,虽然有些缺点。

评论

还没有任何评论,你来说两句吧!